マンションや公共施設、学校などに設置されている「救助袋」は、万一の際に命を守るための重要な避難器具です。

しかし、その存在は知っていても、実際にどのような種類があり、どのように使うのか、また、どのような設置基準があるのかを理解している人は少ないかもしれません。

この記事では、救助袋の基本的な概要をはじめ、種類別の特徴・使い方、設置基準などを解説します。

救助袋に関する基本的な情報や使い方を知りたい方や、設置・更新を検討されている方はぜひ参考にしてください。

救助袋とは?

火災や地震などの災害時に、高所から地上へ安全に避難するための避難器具で、主にマンションや学校、病院、商業施設など、不特定多数が利用する中高層建築物に設置されており、非常時にエレベーターや階段が使用できない状況でも、安全な避難経路を確保する手段として利用されます。

袋状の構造をしており、素材には耐熱性・耐久性に優れた特殊な繊維が使われています。設置場所や施設の構造に応じて設置されるもので、関連法令に基づいて一定の条件を満たす必要があります。

【種類別】救助袋の特徴・使い方

救助袋は主に「垂直式」「斜降式」に分けられます。それぞれの特徴や使い方を解説します。

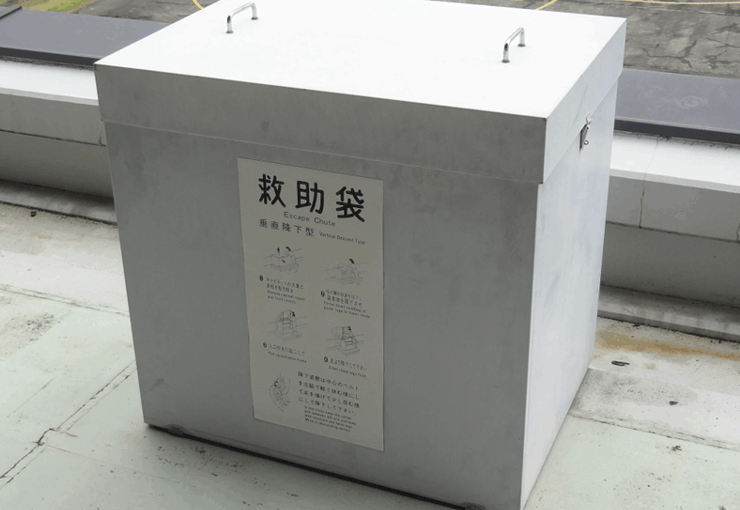

垂直式

建物の上階から垂直方向にまっすぐ地上へ降下するタイプです。マンションやビルの外壁に面したバルコニーや窓などに設置され、省スペースで設置可能な点が特徴です。らせん状の構造で、使用者は身を預けるだけでゆっくりと降下していきます。

垂直式は、地上に器具を固定する必要がなく、避難者ひとりの操作で使用できるのが大きなメリットです。また、袋の中に入って降下するため外の景色が見えず、高さによる恐怖心が軽減されやすいという特徴もあります。

使い方

まず救助袋の格納箱を開け、袋を地上へ向けて投下し、下端がしっかりと地面に接地していることを確認します。次に、上から順に使用者が袋に入り、両手で軽く袋を押さえながら、体をまっすぐの状態で内部を滑り降ります。

1人ずつ順番に降下するのが基本で、袋内での渋滞や接触を避けるために時間間隔を空けて利用することが推奨されます。降下スピードは自然に制御されるため、特別な技術や筋力は必要ありません。

斜降式

建物から斜め方向に地上へ向かって設置されるタイプで、滑り台のように傾斜を活かして避難できる構造です。屋上やベランダなどから少し離れた安全な場所へ誘導できるため、直下に障害物がある建物でも使用できます。袋内が広めに設計されているものも多く、閉塞感が少ないため、高齢者や子どもなどにも使いやすいのが特徴です。

ただし、使用にはある程度のスペースを確保する必要があり、設置時には斜面を支えるために地上側でのしっかりとした固定が求められます。

使い方

まず救助袋の格納箱を開け、救助袋を建物から地面に向かって斜めに展張します。下端がしっかりと地面に固定されていることを確認したうえで、袋の上端から一人ずつ順番に入り、中に身をゆだねるようにして滑り降ります。

滑降中は袋の傾斜と摩擦によって速度が制御されるため、特別な操作は不要です。安全のため、前の人が地上に着くまで間隔を空けて使用します。

救助袋の設置基準

救助袋を含む避難器具の設置は、建物の用途や階数、収容人員によって判断され、避難階および11階以上を除く階において、消防法施行令に基づき条件を満たすと義務が発生します。

例えば、病院・保育所などでは2階以上または地階で収容人員が20人以上で設置対象となります。ホテルや共同住宅では30人以上、事務所や工場などは50人以上が基準となり、3階以上の無窓階では100人以上、その他の階では150人以上と定められています。

救助袋については2階から10階まで設置可能ですが、技術上の基準が存在します。

技術上の基準

救助袋の技術上の基準に関しては「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(消防庁告示第2号)」に詳細が定められており、斜降式と垂直式で異なります。

斜降式の場合、取付口の開口部は高さ・幅ともに60cm以上が必要で、設置場所の操作面積は幅・奥行きともに1.5m以上、または合計2.25㎡以上を確保しなければなりません。袋が安全に展張されるよう、傾斜角度や壁との距離も厳密に規定されています。

垂直式では、袋の周囲に半径1m以上の降下空間と、降下空間の水平投影面積以上の避難空地が必要です。

さらに、どちらのタイプでも袋の出口から地面までの高さは0.5m以下でなければならず、斜降式の場合は下部を固定する器具にも引張強度や埋設方法の基準が設けられています。

それらの規定により、使用時の安全性と有効性が確保されています。建築物に救助袋を設置する際は、それらの技術基準に適合しているかを十分に確認することが必要です。

救助袋の価格・費用相場

救助袋の価格・設置費用の相場は、50万円〜100万円程度です。これは設置する階数や建物の構造、設置環境によって変動します。例えば、2階などの低層階に設置する場合は比較的安価で済むケースが多いですが、それ以上の高層階では袋の長さが必要となる分、材料費や設置作業費が増加します。

設置工事費用が別途必要になる場合もあるため、本体価格だけでなく工事費も含めた総額で比較することが重要です。

救助袋に関するご相談なら

救助袋は、火災や地震などの非常時に高所から安全に避難するための重要な器具です。「垂直式」や「斜降式」といったタイプがあり、設置基準も設けられています。人命に直結する設備であるため、設置場所や建物の階数に応じた適切な選定・設置が不可欠です。

なお、救助袋の設置や更新をご検討中の場合には、ぜひ「カメガイ防災設備」にお任せください。名古屋市を中心に、小牧市、江南市、一宮市、春日井市、扶桑町、大口町などの地域でサービスを展開しています。

豊富な実績と専門知識を活かし、現場の構造や用途に応じた最適なご提案を行っています。救助袋に関するご相談にも丁寧に対応しておりますので、設置の可否なども含めて、お気軽にお問い合わせください。